制度について

乳幼児等、障がい者、母子・父子家庭等の方が医療を受けた場合、医療費(自己負担額)の一部を町が助成する制度です。

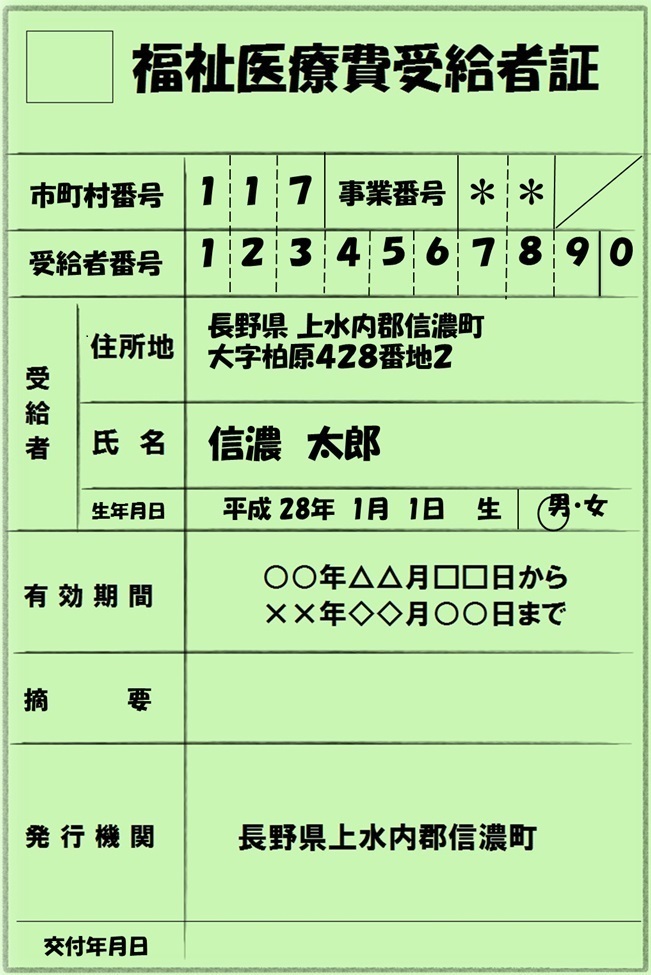

対象者には申請により「福祉医療費受給者証」が交付されます。

令和2年8月より住民税非課税世帯の世帯主(75歳未満)の方も対象となります。

対象となる方

子ども

- 0歳から18歳到達の年度末までの乳幼児・児童

【自己負担額】

入院、通院、保険調剤、訪問介護、柔道整復施術療費:1レセプトにつき、上限500円(現物給付)

入院時食事療養費:1/2助成(現物給付)

障がい者

- 身体障害者手帳1〜4級の方

- 療育手帳A1・A2・B1の方

- 精神保健福祉手帳1級・2級の方(外来分のみの支給)

- 65歳以上国民年金法施行令別表該当

- 国民年金法施行令別表1級9・10・11号該当者

母子家庭・父子家庭

母子家庭等

- 母子家庭の母であって、現に18歳未満の児童を扶養している方

- 母子家庭の母に扶養されている18歳未満の児童

- 父母のない18歳未満の児童

父子家庭

- 父子家庭の父であって、現に18歳未満の児童を扶養している方

- 父子家庭の父に扶養されている18歳未満の児童

それぞれの家庭の所得状況により、対象となるか判断をします。

なお、乳幼児・小学生等、障がい者、母子・父子家庭それぞれの状況により所得基準は異なります。

対象区分の一覧および所得基準の情報は下記表よりご確認ください。

世帯主(以下の条件をすべて満たす方)

- 国民健康保険・全国健康保険協会(協会けんぽ)・各種健康保険組合(組合健保)・各種共済組合の被保険者【加入者本人】

- 75歳未満の住民税非課税世帯の世帯主(課税親族等に扶養されている場合を除く)

自己負担額から総医療費の10分の1を除き、1レセプトあたり500円を差し引いた額を指定口座へ振り込みます。

〈例〉総医療費(10割)10,000円で本人負担額が3割、会計時に3,000円支払った場合、

3,000円−(10,000円×1/10)−500円=1,500円(2〜3か月後に振込)

※令和2年8月診療分から福祉医療の対象となります。対象と思われる方へ7月上旬に申請書を送付します。関係書類を添えて

住民福祉課福祉・介護保険係へ申請してください(郵送可)。審査決定後、7月下旬に福祉医療費受給者証を送付します。

助成内容

- 乳幼児・児童(ひとり親家庭の子を含む)

自己負担額:1レセプトにつき、上限500円(現物給付) - 世帯主

〈例〉総医療費(10割)10,000円で本人負担額が3割、会計時に3,000円支払った場合、

3,000円−(10,000円×1/10)−500円=1,500円(2〜3か月後に振込)

- 上記以外

病院・薬局で支払った自己負担額から一部負担金(1レセプトあたり500円)を差し引いた金額を診察月の2~3ヶ月後に指定口座へ振り込みます。

申請について

申請に必要なものは次のとおりです。申請により受給者証が交付されます。

- 信濃町福祉医療費受給者証交付申請書.pdf (PDF 44.7KB)

- 健康保険証

- 預金通帳(口座番号がわかるもの)

- 印鑑

- 障害者手帳等、障がいの程度がわかる書類(お持ちの方)

- 所得証明書(当該年1月2日以降に転入した方のみ)

受給者証をなくしたとき

住民福祉課福祉係窓口にて再発行の手続きをおこなってください。再発行に必要なものは次のとおりです、。

- 福祉医療 再交付申請書.pdf (PDF 19.5KB)

- 身分証(保険証、運転免許証 等)

- 印鑑

受給者証の使い方

受給者証は、健康保険証と一緒に医療機関、薬局に毎回提示してください。

長野県外の医療機関等で受診した場合や医療機関等への提示を忘れた場合は、別に払い戻しの手続きが必要です。

払い戻しの手続きについて

県外の病院・薬局で受診し、通常の自己負担割合(2割もしくは3割)の額を支払ったときは、払い戻しの申請をしてください。審査後に助成額を指定口座へ振り込みます。

ただし、受診した月の末日から6か月以内に申請したものに限ります。

住民福祉課福祉・介護保険係窓口で手続きをおこなってください。

- 福祉医療費給付金支給申請書(住民福祉課福祉・介護保険係窓口にあります)

- 印鑑

- 医療機関で発行された領収書

更新について

毎年8月1日を基準日に、福祉医療の受給者証が更新されます。

対象の方には、7月中旬に受給者証をお届けいたします。

以下の場合は、手続きが必要になりますので、住民福祉課福祉・介護保険係まで届出を行ってください。

- 氏名・連絡先・住所が変わった

- 健康保険証が変わった

- 振込口座を変えたい

- 町外へ転出する