信州の伝統野菜「ぼたごしょう」

特性・特徴

「ぼたごしょう」は、信濃町在来のトウガラシ品種として「信州の伝統野菜」に認定されています。

信濃町の冷涼な気候と火山灰土で有機質に富んだ土壌で栽培することで、「ぼたごしょう」特有の風味が出ると言われており、他の地域で栽培すると環境(降水量、土壌条件、気温等々)が変わり形状が変化してしまうことがあります。

また、標高の低いところで栽培すると辛さが増し、果肉が硬くなるという報告もあります。

名前の由来は、見た目が丸みを帯びた形状で(ぼたっとした感じ)から「ぼたごしょう」という名がついたという説もあります。

肉厚で果肉は柔らかく、柔らかな辛さの中に甘みも感じられ、夏場の食欲を増進させます。

加熱することでさらに柔らかくなり、焼いたり、味噌漬、煮物、天ぷらや鉄砲漬等々、様々な料理に利用できます。

また、信濃町の伝統食「やたら」には欠かせない食材です。

ぼたごしょうを使った料理

信濃町の特産物を使った料理教室~家庭でできるちょっとリッチな洋風メニュー~

来歴

現在、ぼたごしょうは信濃町全体で栽培されていますが、もとは古間地区で自家用として栽培されていたと言われています。

子々孫々受け継がれ、その種子が近隣に配されたり、娘が嫁ぐ時に持参させたりして、町内に広がっていったようです。

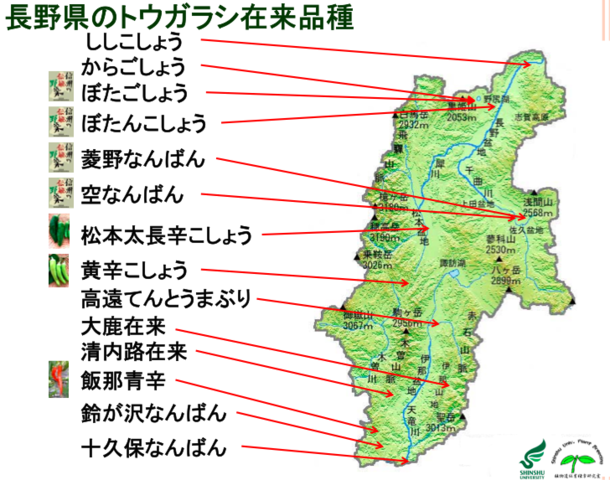

ぼたごしょうに類似したトウガラシ在来品種として、中野市(旧豊田村)で栽培されている「ぼたんこしょう」があり、他にも新潟県中越地方の山間地でも似たようなコショウを栽培しており、千曲川流域を通して相互に広がっていったのではないかと考えられています。

出典:信州大学術研究所(農学系)教授松島憲一氏「長野県信濃町在来トウガラシ品種’ぼたごしょう’の呈味成分及び機能性成分含量について」より

どちらが古いかはよくわかっていませんが、地元のお年寄りのお話では、昭和初期には栽培されていたことがわかっています。

成分分析結果

|

品種 |

収穫日 | 成熟度 |

カプサイシノイド |

グルタミン酸 |

還元型アスコルビン酸 |

グルコース |

グルコース+フルクトース |

Brix |

|

ぼたごしょう |

2013年8月29日 | 緑 | 27.5 | 76.5 | 125.9 | 712 | 2030 | 5.10 |

| 2013年10月9日 | 緑 | 3.3 | 48.6 | 59.2 | 888 | 4712 | 5.52 | |

| 2013年10月9日 | 赤 | 94.8 | 145.0 | 108.4 | 1060 | 6488 | 7.90 | |

| ぼたごしょう (K氏) |

2013年10月9日 | 緑 | 20.1 | 50.2 | 69.8 | 872 | 4360 | 5.82 |

| 2013年10月9日 | 赤 | 83.2 | 149.6 | 117.0 | 1272 | 10048 | 8.32 | |

|

新さきがけ2号 |

2913年8月29日 | 緑 | - | 70.3 | 99.7 | 880 | 1780 | 4.90 |

| 2013年10月9日 | 緑 | - | 17.0 | 67.3 | 520 | 1947 | 3.93 | |

| 2013年10月9日 | 赤 | - | 59.3 | 123.0 | 733 | 2280 | 8.73 |

2)測定は2013年に信州大学大学院農学研究科植物遺伝育種学研究室にて実施

3)分析依頼者:信濃町営農支援センター

「ぼたごしょう」の方が、ピーマン(新さきがけ2号)と比べ、うま味(グルタミン酸含量)、甘味(糖類含量)が高いことが、成分分析の結果からわかります。

今までも、生産者の間では、ピーマンよりも美味しいと言われていましたが、それを裏付ける結果となりました。

また、緑色果よりも赤色果の方が、成分含有量が高いことから、その特性を生かした赤色果の新たな活用が期待されます。

ぼたごしょうを守り・伝える

「ぼたごしょう」は、土や気温などの栽培環境に大きく左右される作物です。標高の低い地域で栽培すると辛味が増し、果肉が固くなるなどの報告もあります。

信濃町内であっても、年によっては味が変わるなど一定の規格を保つのが難しい作物です。

一方で、病害虫に強いため、比較的栽培しやすく、軽量作物であるため、高齢者や女性向けの作物でもあります。

平成20年に信州の伝統野菜の認定を受け、守り伝承していく生産者グループとして「道の駅しなの・ふるさと天望館」の「しなの出荷協議会ぼたごしょう部会」が「伝承地栽培認定証」を授与しています。

平成20年8月2日に開催された伝承地栽培認定証授与式

しなの出荷協議会では、「ぼたごしょう」の採種・育苗を行い、生産物は道の駅しなの・地場産品直売施設「いっさっさ」で販売されています。

| 会員(出荷者数) | 30名 |

| 栽培面積 | 約80アール |

| 生産量 | 約5,500kg |

採種は、会員が各自で行っていますが、「ぼたごしょう」の正しい形質を維持していくために、毎年、部会全員が集まって、採種目揃い会(さいしゅめぞろいかい)を開催しています。

目揃い会では、形や内部壁の数などを確認し、本来の「ぼたごしょう」の形質と同じものになるように、会員の認識を一致させています。

また、栽培地周辺にピーマンや他のトウガラシがないか、病気や害虫の有無なども確認するようにし、品質の良いぼたごしょう生産に部会全員で取り組んでいます。

信濃町の伝統野菜である「ぼたごしょう」を守っていこうという強い思いのもと、直売所での販売についても、形や大きさについてルールを決めています。

利用の拡大と今後の課題

しなの出荷協議会の取り組みにより「信濃町のぼたごしょう」の認知度もあがり、直売所へ毎年買いに来られる方や、加工品の食材としても引き合いが強くなっています。

しかしながら、最近では部会員も高齢化し、栽培面積や生産量も現状維持が精一杯な状況です。

新しく栽培に取り組む仲間を増やし、信濃町のぼたごしょうが守られていく取組を検討しています。